Wollen wir die Klimaziele erreichen, sind radikale Massnahmen nötig

Der Bundesrat will, dass die Schweiz bis 2050 klimaneutral ist. Das gleiche Ziel setzt sich die EU-Kommission mit ihrem kürzlich präsentierten «Green Deal». Nicht allein die Klimabewegten, auch viele in der Wissenschaft Tätige finden die Frist bis 2050 zu lang. Mindestens in wichtigen Teilbereichen, wie zum Beispiel der Heizenergie und dem Verkehr, muss das Ziel Netto-Null viel früher erreicht werden, damit das internationale Klimaziel (maximal 1.5 Prozent Erwärmung) eingehalten werden kann. Und es braucht sofortige und relativ radikale Massnahmen, wenn dieses Ziel innert nützlicher Frist erreicht werden soll. Der von verschiedenen Städten und Regionen ausgerufene «Klimanotstand» hat deshalb nicht nur Symbolwert. Er soll auch darauf hinweisen, dass wir in einer gravierenden Krise stecken, die durchaus Notstandsmassnahmen bis hin zu einem «System Change», das heisst einem Umbau von Wirtschaft und Gesellschaft bedingen.

Die bisher von Regierungen und Parlamenten beschlossenen Massnahmen erscheinen dagegen wenig wirksam um nicht zu sagen lächerlich. Hier nur zwei Beispiele: Das Schweizer Parlament hat sich auf eine CO2-Lenkungsabgabe von 12 Rappen pro Liter Treibstoff geeinigt und dies nur dank der nach den Wahlen erstarkten grünen Fraktionen. Dies entspricht beim Benzin einem Aufschlag von gerade 7 Prozent. Kaum anzunehmen, dass eine solche Erhöhung die Mobilitätsgewohnheiten entscheidend verändert oder dazu führt, dass schnell auf alternative Antriebssysteme umgestellt wird. In Österreich hat sich die neue schwarz-grüne Koalition vorgenommen, die Klimaneutralität bereits 2040 zu erreichen. Das Beispiel der dafür u.a. beschlossenen Flugticketabgabe von 12 (!) Euro wirft allerdings die Frage auf, wie ernst solche Zielsetzungen zu nehmen sind. Auch der Handel mit CO2-Zertifikaten, für viele Wirtschaftsliberale der Königsweg in der Klimadebatte, hat sich bisher als eine wenig wirksame Massnahme zur Reduktion der Treibhausgase erwiesen.

Roosevelts «New Deal» war auch ein «Green Deal”

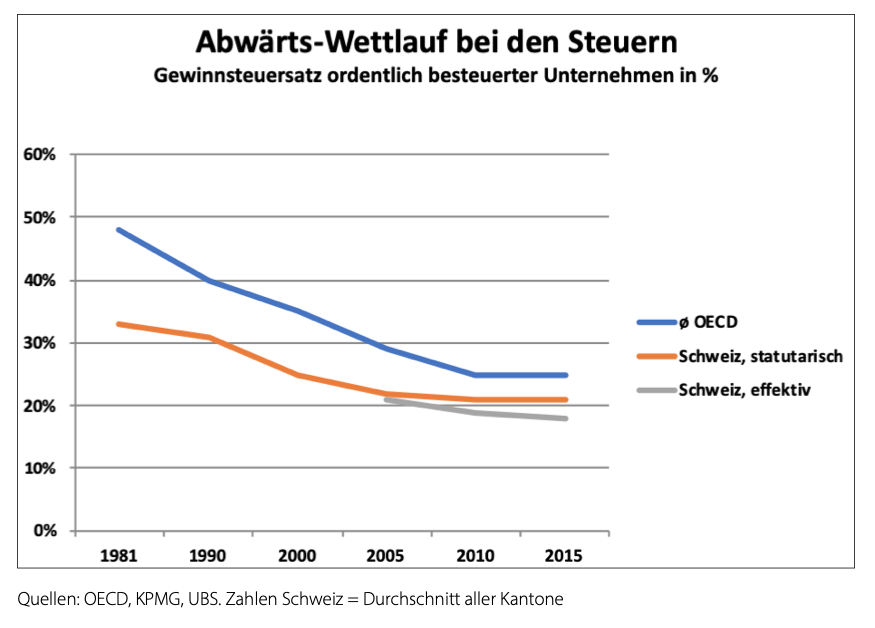

Dabei zeigt die jüngere Geschichte, wie schnell und radikal eine Volkswirtschaft umgepolt werden kann, wenn nur die Politik es will und wenn die Massnahmen, die dafür benötigt werden, transparent, für die Bevölkerung einsichtig und deshalb auch akzeptabel sind. Zu diesen Voraussetzungen gehört auch eine möglichst «gerechte» Lastenverteilung. Dabei wird unter anderem oft auf den in den USA von Franklin D. Roosevelt ab 1933 durchgeführten «New Deal» verwiesen. Die Weltwirtschaftskrise mit Deflation und hoher Arbeitslosigkeit verlangte damals radikale Massnahmen. Dazu gehörten nicht nur Arbeitsbeschaffungsmassnahmen im grossen Stil, vor allem zum Ausbau der öffentlichen Infrastruktur, sondern auch Finanzmarktregulierungen und Massnahmen zur gerechteren Verteilung von Einkommen und Vermögen: die Einführung eines staatlichen Mindestlohns, eine Höchstarbeitszeit von 44 Stunden, eine staatliche Altersrente, eine Unternehmenssteuer und die Erhöhung des Spitzensteuersatzes für hohe Einkommen auf 79 Prozent, später dann sogar auf 94 (!) Prozent. Das heisst, dass insbesondere die Unternehmen und die Bezüger hoher Einkommen für die Finanzierung des New Deal zur Kasse gebeten wurden; gleichzeitig wurde die soziale Absicherung gegen unten deutlich verbessert.

Weniger bekannt ist, dass die Regierung Roosevelt damals auch mit einer ökologischen Krise zu kämpfen hatte. Als «Dust Bowl» bezeichnete man die Dürreperiode, die den mittleren Westen der USA 1935-38 heimsuchte und riesige Landstriche im wahrsten Sinn des Wortes verwüstete. Während der ohnehin prekären Situation breiter Bevölkerungsschichten in der Weltwirtschaftskrise führte diese Umweltkrise zu Hungersnöten unter der landwirtschaftlichen Bevölkerung und zur Vertreibung von Hunderttausenden von Farmern in Richtung Kalifornien, wo sie als «Wirtschaftsflüchtlinge» alles andere als mit offenen Armen empfangen wurden.[1] Als Reaktion darauf wurde von der Roosevelt-Administration ein 160 km (!) breiter und von der Kanadischen Grenze bis nach Texas reichender Grüngürtel, der «Great Plains Shelterbelt», angelegt, um die Wüstenstürme zu brechen und den mittleren Westen wieder bewohnbar zu machen. Beim über 12 Jahre dauernden Aufforstungsprojekt, das natürlich auch ein willkommenes Arbeitsbeschaffungsprogramm war, wurden 220 Millionen Bäume gepflanzt, wohl bis heute eines der grössten Ökologieprojekte überhaupt.

Drastische Massnahmen in der Kriegswirtschaft

Die Umstellung der Gesellschaft auf Kriegswirtschaft ist auch ein Beispiel dafür, wie relativ rasch in ausserordentlichen Situationen die Wirtschaft umgebaut werden kann. Dabei muss man nicht einmal das Beispiel eines Staates heranziehen, der aktiv ins Kriegsgeschehen eingreifen musste. Auch die Schweiz hat während des zweiten Weltkrieges radikale Mittel ergriffen, um die Nöte der Bevölkerung zu lindern und die Verteidigung des Landes zu sichern. Am bekanntesten in die «Anbauschlacht» des damaligen Bundesrats Wahlen, der die Versorgung der Bevölkerung mit Grundnahrungsmitteln aus eigener Produktion sichern sollte. Geplant war eine Verdreifachung der Ackerbaufläche, insbesondere für den Anbau von Kartoffeln. Erreicht wurde schliesslich immerhin eine Verdoppelung.

Ab 1941 wurde nach deutschem Vorbild ein umfassendes Rationierungssystem eingeführt, das nach und nach einen Grossteil aller Konsumgüter umfasste und nach Konsumgewohnheiten und Einkommensverhältnissen differenziert wurde, um eine möglichst «gerechte» Verteilung der Rationierungsmarken zu erreichen. Auch das Benzin wurde rationiert, was dazu führte, dass viele Halter von Fahrzeugen, die aus beruflichen oder anderen Gründen das Auto benötigten, ihre Fahrzeuge auf Holzvergaser umrüsteten. Das war eine relativ komplizierte Konstruktion, die ermöglichte, das explosive Gasgemisch für die Verbrennung im Motor mittels Holzfeuerung zu erreichen. Dank Rationierung des Benzins wurde also schon damals mindestens temporär ein Teil der Fahrzeuge in der Schweiz auf CO2-freie Mobilität umgestellt!

Rationierung gerechter?

Die Einschränkung des privaten und gewerblichen Verkehrs geschah aber nicht nur durch Treibstoff-Rationierung. Da die Armee Fahrzeuge benötigte und zu wenig Geld für den Import von Fahrzeugen vorhanden war, wurden zunächst private Lastwagen von der Armee requiriert, später dann auch immer mehr Personenwagen. Das heisst, die Fahrzeuge wurden den Leuten einfach gegen eine bescheidene Entschädigung weggenommen, der private Motorfahrzeugverkehr kam praktisch zum Erliegen. Trotz dieser relativ einschneidenden Massnahmen scheint dieses System bei der Bevölkerung angesichts der Bedrohungslage der Schweiz auf keinen grösseren Widerstand gestossen zu sein. Insbesondere das Rationierungssystem wurde als «gerecht» empfunden, da allen pro Kopf der Bevölkerung etwa gleich viele Güter zustanden. Ohne Rationierung lassen knapp werdende Güter die Preise in die Höhe schnellen, was nicht nur der Spekulation Auftrieb gibt, sondern auch dazu führt, dass sich nur noch Reiche diese Güter leisten können und die Ärmeren leer ausgehen.

In der heutigen Diskussion über die CO2-Abgabe auf Treibstoff oder den Flugticket-Zuschlag ist die gerechte Verteilung der Lasten ebenfalls ein grosses Thema. Ein Teil des Problems kann durch eine Lenkungsabgabe gelöst werden. Das heisst, dass der grösste Teil der Lenkungsabgabe gleichmässig an die Bevölkerung zurückerstattet wird. Diejenigen, welche wenig Treibstoff brauchen oder wenig fliegen, erhalten dann mehr zurückerstattet als sie über den Zuschlag ausgeben. Das hat zwar eine zusätzliche Lenkungswirkung, löst aber das Verteilungsproblem nicht vollständig. Leute mit sehr hohen Einkommen werden die zusätzlichen Kosten in Kauf nehmen und trotzdem am Wochenende nach New York fliegen oder mit ihrem schweren SUV herumfahren. Leute mit tiefen oder mittleren Einkommen können sich das nicht mehr leisten. Kommt hinzu: Das Problem derjenigen, die aus verschiedenen Gründen auf ein Fahrzeug angewiesen sind, z.B. im Bergebiet wohnen und keine gute ÖV-Versorgung haben, ist damit nicht gelöst.

Ist da nicht ein System mit Rationierung in Kombination mit Verboten gerechter und würde von der Bevölkerung eher akzeptiert? So wäre denkbar, dass den Fahrzeughaltenden z.B. ein Kontingent von max. 100 Litern Benzin/Diesel pro Monat zustünde. Dies könnte je nach Region und Abdeckung mit öffentlichem Verkehr abgestuft sein. Gewerbliche Fahrzeuge erhielten ein grösseres Kontingent. Beim Flugverkehr wäre ein Kontingent von pro Person z.B. 3’000 Flugkilometern denkbar (heutige werden pro Kopf der Bevölkerung in der Schweiz 9’000 km pro Jahr geflogen!). Für eine Reise in die USA müsste man dann zwei Jahre «ansparen». Firmen bekämen zusätzliche Kontingente.

Lernen aus der Vergangenheit

Ein System der Rationierung könnte durch klarere Emissionsgrenzwerte ergänzt werden. Angesichts der Tatsache, dass die CO2-Emissionen des Autoverkehrs im letzten Jahr trotz Grenzwerten angestiegen sind, müsste das System viel effektiver funktionieren als mit den heutigen Grenzwerten für den Flottenverbrauch, die ja offenbar kaum etwas nützen. Bei Personenwagen wäre z.B. ein Verbot von Antrieben mit mehr als 120 Gramm CO2 mit einem jährlichen Absenkungspfad von den heutigen technischen Möglichkeiten her ohne weiteres durchsetzbar. Beim Flugverkehr müssten Vorgaben gemacht werden für die jährliche Senkung des Anteils an fossilem Treibstoff.

Das System von Rationierungen ist in einem globalisierten Markt nicht so einfach realisierbar wie in Zeiten der Kriegswirtschaft. Bei einer Benzinrationierung würde ohne strikte Zollkontrollen viel mehr im Ausland getankt oder es gäbe sogar einen Handel mit illegalen Treibstoffimporten und einen Schwarzmarkt mit all seinen Auswüchsen. Allerdings sind Rationierung und Verbote bereits heute kein Tabu mehr: Der Kanton Basel-Stadt kennt für Neubauten und beim Ersatz bestehender Heizungen bereits ein Verbot von Öl- und Gasheizungen und die Musterverordnung der Kantone für den Energiebereich aus dem Jahr 2018 sieht dies eigentlich für alle Kantone vor. Leider wurde dies in den meisten noch nicht umgesetzt. Bis jetzt gibt es aber kaum Opposition gegen solche Massnahmen, auch nur eher zaghaft vom Hauseigentümerverband und der Immobilienlobby. Warum ist ein ähnlich striktes Regime wie bei Neubauten und Ersatzbauten nicht auch beim Individualverkehr und Flugverkehr möglich?

Die Erfahrung aus der Vergangenheit zeigt: Auch einschneidende Massnahmen und grosse Investitionen, ja sogar ein Umbau der Wirtschaft, werden von der Bevölkerung akzeptiert, wenn deren Dringlichkeit wie in Krisenzeiten offensichtlich ist und die Verteilung der Lasten nicht einseitig auf Kosten der unteren und mittleren Einkommensschichten oder einzelner Regionen geht. Wichtig ist zudem, dass vor allem die Verursachenden zur Kasse gebeten werden und die Massnahmen transparent sind. Im Moment scheint Vielen die Dringlichkeit von «Notstandsmassnahmen» für die Klimawende noch nicht bewusst zu sein, auch wenn die Klimastreiks eine enorme Bewegung ausgelöst haben. Dies kann sich aber auch hierzulande schnell ändern, wenn die persönliche Betroffenheit durch die Klimaveränderung ähnlich gross wird wie in anderen Weltregionen, die von extremen Wettersituationen, Überschwemmungen, Trockenheit oder sogar Hungersnöten heimgesucht werden.

[1] Beschrieben wurde dieses Elend eindrücklich von John Steinbeck in «Früchte des Zorns», besungen u.a. von Woody Guthry.