Nationalbank: Die Banken bekommen 8,5 Milliarden, die Öffentlichkeit nichts

Nationalbank:

8,5 Milliarden für die Banken, die Öffentlichkeit bekommt nichts

Hans Baumann/Beat Ringger, März 2024

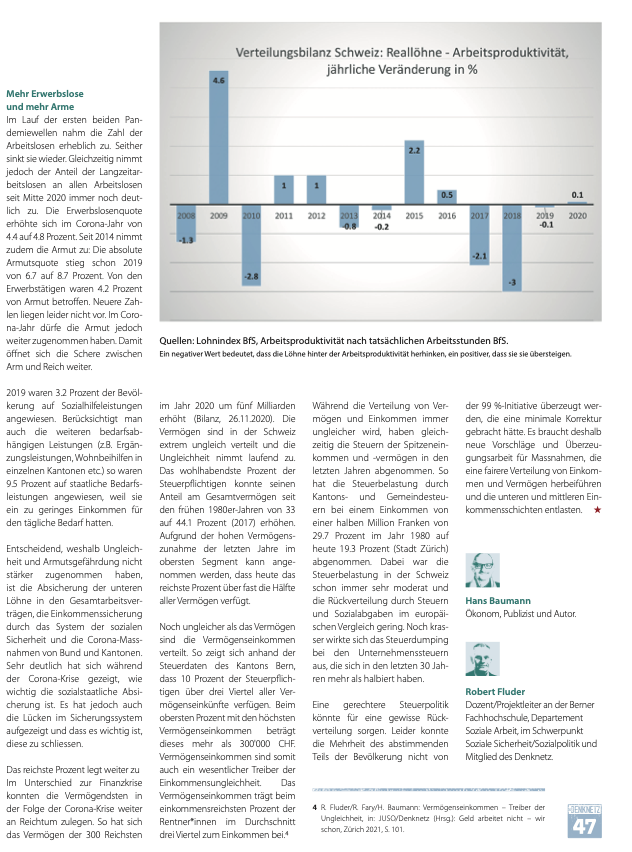

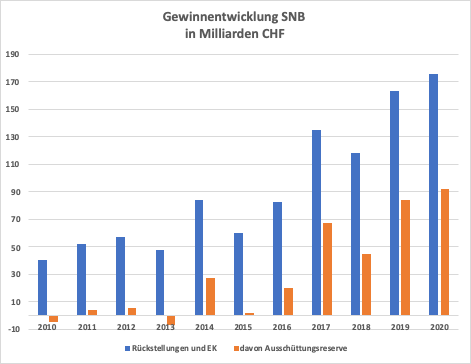

2023 weist die Schweizerische Nationalbank SNB einen Verlust von 3,2 Milliarden auf. Das ist verglichen mit dem Vorjahresverlust von über 132 Milliarden ein Klacks. Trotzdem bekommen Bund und Kantone nichts. Letztes Jahr wurde der gesamte Verlust mit der Ausschüttungsreserve gedeckt, die eigentlich dazu da ist, dem Bund und den Kantonen eine regelmässige Gewinnbeteiligung zu sichern. Deshalb fiel diese Ausschüttungsreserve vor einem Jahr auf ein Minus von fast 40 Milliarden. Die Rückstellungen für Verluste auf ihren Währungsreserven blieben jedoch unangetastet. Im Gegenteil: Die Reserven wurden, obwohl es sich im Jahr 2022 genau um solche Währungsverluste handelte, sogar noch um 10 Prozent auf rund 105 Milliarden aufgestockt.

Der 3-Milliarden-Verlust dieses Jahr resultiert aus einem Gewinn auf Devisen und Gold von 5,7 Milliarden und einem Verlust auf «Frankenpositionen» von 8,5 Milliarden. Diese Verluste entstehen, weil die SNB den Geschäftsbanken, jetzt nach der Zinswende, wieder Zinsen auf den bei der SNB gebunkerten Reserven zahlt. Die Banken freut das, denn sie verfügen über grosse Liquidität und können ihre Reserven nirgendwo so sicher und profitabel anlegen. Die bequem verdienten Zinsgewinne geben sie kaum oder bestenfalls zu einem kleinen Teil an die Kunden in Form einer besseren Verzinsung der Kundengelder weiter, sondern alimentieren damit eher ihre «Bonustöpfe», wie selbst die NZZ vermutet.[i] Dabei müsste die SNB diese Gelder gar nicht verzinsen oder könnte dies zu einem tieferen Zinssatz oder abgestuft tun: Schon wäre sie wieder in der Gewinnzone und hätte genügend Mittel, um auch Bund und Kantone an den Gewinnen teilhaben zu lassen.

Und wieder die gleichen Manipulationen

Zudem will die SNB mit ihren Verlusten gleich umgehen wie letztes Jahr. Der Verlust wird nicht getilgt durch die dafür vorgesehenen Rückstellungen, sondern die Rückstellungen für Währungsrisiken werden nochmals auf rund 116 Milliarden aufgestockt. Dafür wird der Verlust wiederum der Ausschüttungsreserve belastet, die auf ein Minus von rund 53 Milliarden sinkt. Mit diesen intransparenten Bilanzmanipulationen will uns die SNB deutlich machen, dass es über kurz oder lang gar kein Geld mehr gibt für die Öffentlichkeit, sondern alles für die Zinszahlungen an die Banken und zur weiteren Erhöhung ihrer Reserven verwendet wird. Das entspricht dem neoliberalen Dogma, wonach dem Staat möglichst wenige Mittel zukommen sollen.

[i] NZZ 31.10.2023

Jetzt aber wehren sich einzelne Kantone. Sie finden, dass das gegenwärtige System nicht mehr funktioniert und die Ausschüttungsreserve eigentlich dazu da ist, eine gewisse Verstetigung der Auszahlungen an Bund und Kantone zu garantieren. Auch der Sprecher des Eidgenössischen Finanzdepartements hat sich für eine Verstetigung der Gewinnausschüttungen ausgesprochen.[i] Tatsächlich hätte bereits der grosse Verlust im Jahr 2022 mit den dafür geschaffenen Rückstellungen gedeckt werden müssen und nicht mit den Ausschüttungsreserven. Diese akkumulierten Gewinne gehören gemäss Verfassung dem Bund und den Kantonen und nicht der SNB, die diese für die Verstetigung der Ausschüttungen verwenden sollte, und nicht zur Deckung ihrer Verluste. Die (Nicht)Verwendung der Rückstelllungen auf Währungsreserven durch die SNB sei völlig willkürlich, stellte das SNB-Observatory mit den Ökonomen Gerlach, Lengwiler und Wyplosz bereits vor einem Jahr fest. Und sie weisen auch in ihrer neusten Stellungnahme darauf hin, dass sich die SNB trotz der beiden Verlustjahre eine Ausschüttung von 6 Milliarden an Bund und Kantone (wie noch 2021) ohne weiteres leisten könne.[ii]

Die Nationalbank-Gewinne gehören dem Volk: Chance für einen Neuanfang

Die aktuelle Vereinbarung des Bundes mit der SNB über die Verwendung der Gewinne, die der SNB offenbar diese willkürliche Auslegung erlaubt, läuft noch bis 2025 und kann dann erneuert werden. Zudem hat jetzt SNB-Präsident Thomas Jordan seinen Rücktritt angekündigt. Dies ist die Gelegenheit, begangene Fehler zu korrigieren, den Mechanismus der Gewinnverteilung neu aufzustellen und die Bildung des Eigenkapitals und die Reservepolitik transparent zu machen.

Zunächst müssten die Bilanztransaktionen der letzten zwei Jahre korrigiert werden. Die Ausschüttungsreserven sollten hierfür auf Null gesetzt werden, dies auf Kosten der vorhandenen Rückstellungen. Dann müsste garantiert sein, dass Bund und Kantone in jedem Fall ein Minimum an Gewinnausschüttung erhalten. Bis 2011 gab es eine fixe Auszahlung von 2,5 Milliarden, egal ob die SNB-Gewinne oder Verluste machte. Das ging also. Heute ist ein Minimum von 2 Milliarden nur garantiert, wenn die SNB einen Gewinn von mindestens 2 Milliarden macht. Damit ist man der Willkür der SNB ausgeliefert, die die Höhe des Bilanzgewinns über ihre Reservepolitik manipulieren kann. Eine Ausschüttung über ein Minimum von 2,5 oder 3 Milliarden hinaus könnte, anstatt vom Jahresgewinn abhängig, auch in Relation zur Bilanzsumme ausgeschüttet werden, wie Prof. Lengwiler vorschlägt. Dies würde die Ausschüttungen an Bund und Kantone wesentlich verstetigen. Zudem soll die Ausschüttungsreserve unangetastet bleiben, solange noch Rückstellungen vorhanden sind. Die Ausschüttungsreserve könnte auch nach oben begrenzt werden, z.B. auf 20 Milliarden. Der Bilanzgewinn, der diese Limite überschreitet, würde dann unverzüglich dem Bund und den Kantonen zur Verfügung gestellt.

[i] Tages-Anzeiger 15.01.2024

[ii] SNB-Observatory: The Decision not to distribute in 2024. https://snb-observatory.ch/wp-content/uploads/2024/01/SNB-Observatory-Commentary-No-Distribution-2024.pdf.